# 영국 브렉시트

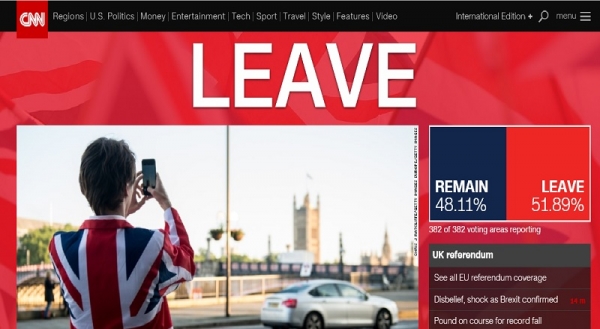

▲영국이 브렉시트를 결정하자 CNN 등 주요 외신들은 앞다퉈 보도했다.

영국 국민들은 결국 EU 탈퇴, 즉 브렉시트를 택했다. 영국 현지시간으로 6월23일(목) 오전 7시부터 오후 10시까지 브렉시트를 묻는 투표가 실시됐고, 그 결과 찬성(Leave) 51.89%, 반대(Remain) 48.11%로 EU탈퇴가 결정된 것이다. 투표 최종결과가 발표된 24일(금, 현지시간) 영국은 세계 언론의 주목을 받았다. ‘해가지지 않는 제국'의 향수를 가진 영국인들에겐 행복한 날일 지도 모르겠다.

이번 투표결과는 적어도 ‘경제'란 관점에서는 설명되지 않는다. 경제 논리로만 놓고 보면, 영국의 EU탈퇴결정은 득 보다는 실이 더 크다. 영국 중앙은행은 물론 경제협력개발기구(OECD), 국제통화기금(IMF) 등 국제기구들은 브렉시트가 영국 경제에 부정적 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 데이빗 캐머런 총리마저 "(브렉시트가 되면) 정부 재정에 200억~400억파운드(약 67조2천억 원)의 블랙홀을 만들 것"이라고 했을 정도다.

그럼에도 영국인들은 떠나기로 했다. 왜? 가장 직접적인 원인은 분담금과 이민이다. 영국의 EU분담금 규모는 2014년 기준 49억 유로(6조 4,500억 원)로 독일, 프랑스에 이어 세 번째다. 반면 EU로부터 받는 예산은 회원국 중 12번째다. 이러다보니 불만이 불거졌다. 특히 영국은 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 그리스 같은 부실 국가들에게 자신들의 돈이 흘러들어간다고 볼멘소리를 냈다.

이민은 더욱 심각한 문제다. 영국에서 이민을 바라보는 시선은 갈수록 악화일로다. 영국의 유력 일간지 <가디언>은 이렇게 적었다.

"투표 결과는 날로 늘어가는 이민자들에게 불만을 느낀 나머지 영국인들이 브렉시트를 택했음을 강력히 시사한다. 즉, 영국인들이 자유무역의 대가로 노동자들의 자유로운 이동에 만족하는지의 여부를 묻는 투표가 됐다는 의미다. 정치권이 이민인구가 노동시장과 공공서비스에 지속적으로 가하는 압력을 차단하는데 실패하면서 여론은 더욱 악화됐다."

그런데 사실 이민 역시 근본 이유는 되지 못한다. 분담금이나 이민 등은 영국뿐만 아니라 다른 유럽 국가들, 특히 독일과 프랑스도 공히 안고 있는 문제여서다. 그보다 이번 결정은 영국인들의 유전자 속에 고립주의가 얼마나 깊이 각인돼 있는지를 여실히 드러내준다는 판단이다.

세력균형, 그리고 영광스런 고립

영국은 16세기 이후 무적함대를 갖게 되면서 대륙과 거리를 두기 시작했다. 유럽이 18세기 나폴레옹 전쟁으로 쑥대밭이 됐지만, 영국은 용케 그 화를 면할 수 있었다. 나폴레옹은 대륙을 석권한 여세를 몰아 영국 침략에 나섰지만 해군력에서 밀려 그 꿈을 이루지 못했다.

영국과 대륙을 갈라놓은 도버 해협은 인위적인 성격이 강하다. 지금도 프랑스 깔레 항에 가면 맑은 날 영국 도버 항의 흰 절벽을 볼 수 있다. 영국이 해군력을 갖기 직전, 대륙에서 건너 온 침략자들에게 자주 정벌 당했다는 사실을 생각해 보라.

해군은 영국을 대륙의 침략자로부터 안전하게 지켜주는 버팀목이었다. 영국은 해군력에 힘입어 다른 유럽대륙 국가가 내전으로 혼란한 사이 제국을 건설했다. 외교 노선도 대륙과 궤를 달리했다. 영국으로선 대륙의 어느 한 국가가 맹주로 군림하는 일만 막으면 됐다. 외교에서는 이를 ‘세력균형'(Balance of Power)이라 한다. 한편 ‘영광스런 고립'(Glorious Isolation)이란 말도 함께 나왔다.

영국은 제2차 세계대전 이후 제국의 지위를 상실했다. 이러자 영국은 미국에게 기대려 했다. 그렇게 해서 나온 게 ‘특별한 관계'다. 요약하면, 영국은 미국에게 제국을 경영했던 노하우를 전해주고, 이를 통해 미국으로부터 기존 영연방 국가의 맹주 지위를 보장 받는 다는 개념이다. 사실 이 개념은 처음부터 실효성이 없었다. 게다가 미국의 힘이 팽창하고, 더욱 중요하게는 구 소련과 냉전대립으로 치달으면서 영국의 구상은 힘을 잃었다. 그러나 ‘특별한 관계'란 개념은 전후 영국 외교가 미국을 향하고 있음을 상징적으로 드러낸다. 지금도 영국은 대륙 보다 미국과의 관계가 먼저다.

이 지점에서 제기될 수 있는 질문 하나, 다른 EU회원국 특히 프랑스 같은 주요 회원국들이 영국을 따라 탈퇴를 선언할까? 다른 나라라면 모르겠지만 프랑스는 그럴 가능성은 낮다. 아니, 거의 없다고 보아도 좋다.

EU의 모태는 유럽철석탄공동체(ECSC)다. 2차 세계대전 이후 유럽, 특히 프랑스는 공존방식(modus vevendi)을 모색했다. 그 과정에서 프랑스의 철과 독일의 석탄을 공동 관리하면 전쟁 가능성은 줄어들 것이란 공감대가 생겼고, 그 결과물이 바로 ECSC였다. 이후 논의는 통화통합, 정치통합으로 확장돼 지금의 EU가 형성된 것이다.

게다가 프랑스는 독일을 효과적으로 제어하기 위해선 지역 공동체에 묶어 놔야 한다는 입장을 고수해왔다. 반면 영국은 프랑스의 구상이 역으로 독일의 역내 주도권을 강화시킬 것이라며 대립했다. 이런 맥락에서 브렉시트는 어쩌면 예고된 수순이기도 했다. 자, EU의 씨앗을 뿌린 프랑스가 탈퇴를 실행에 옮길 수 있을까?

앞서 언급한 일들이 영국의 EU탈퇴에 직접 작용한 요인은 아니다. 그렇다고 지금 당장의 경제적, 정치적 쟁점만이 요인으로 작용한 것이냐면 그렇지도 않다. 실제 브렉시트에 찬성한 유권자들 대부분은 대영제국의 향수를 가진 50대 이상이었다. 영국인들의 기저에 깔린 역사적 유전자를 제대로 이해하지 못한다면 브렉시트는 파운드화 환율과 주식시장 동향, 그리고 우리 경제에 미칠 이해득실 정도로만 기억될 것이다.

이제 문제는 향후 사태전개다. 이번 투표 결과가 곧장 EU탈퇴로 이어지지 않을 것임은 분명하다. 앞으로가 더 문제라는 전망도 나왔다. 이 결정이 우리 경제에 미치는 영향은 크지 않다. 단, 현대사에서 중요하게 기억될 사건이기에 현상만 겉핥기식으로만 대하지 말자. 구체적인 사실 정보들은 일반 언론을 통해 습득하되, 표피적 현상이 다가 아님을 인식하자는 말이다.