레온(León) - 산 마르틴 델 카미노(san martin del camino): 5시간 (26.7Km)

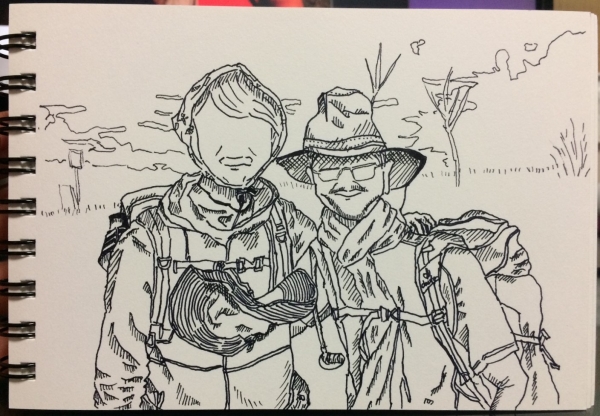

▲사진 속 두 남자. 각자만의 사연이 있어 보인다. 그렇게 그들은 서로 다른 분위기를 연출하며 하루하루를 보내고 있다. 질문에 답을 얻고자 이곳에 와 새로운 질문을 얻은 한 남자와 가벼운 마음으로 왔다가 또 하나의 무거움을 안고 가는 또 하나의 남자. 순례란 종잡을 수 없는 법이다.

레온을 기점으로 그간 정을 쌓았던 일행 모두와 기약 없는 이별을 하게 된다. 부어오르는 발목이 호전될 기미가 보이지 않는 현정이와 그의 벗 지혜 그리고 까미노 일정을 짧게 잡고 온 세진이는 스페인 북부 휴양도시인 산 세바스티안(San Sebastián)으로 가기로 했다. 두 명의 친구는 안정을 취하기 위해, 다른 한 친구는 다음 일정 진행을 위해 헤어져야 한다.

순례를 다시 시작하는 기분이 든다. 출발선에 다시 선 것만 같다. 설렘과 외로움의 감정이 동시에 가슴으로 전해져온다. 그러나 그보다 강한, 어떤 알 수 없는 끌림이 계속 앞으로 나아가라며 잔잔히 부추긴다.

나는 소중한 나의 벗들과 기약 없는 약속만 남긴 채 남은 순례의 여정을 마무리 짓고자 떠났다. 헤어지는 날 아침, 곤히 잠든 동생들을 뒤로하고 숙소를 나서는데, 평소와는 다른 아침 공기가 마음을 짓눌렀다. 오롯이 혼자이고 또 앞으로도 혼자 일 시간에 조금 당황한 자신을 발견했다. 가랑비에 옷 젖듯, 그간 알게 모르게 깊은 정이 들었나 보다. 도심을 빠져나오는 길목에서 뒤돌아본 레온은 그야말로 무채색의 도시였다.

▲순례 도중, 다짜고짜 함께 사진을 찍자던 순례자가 있었다. 매일 걷는다는 게 결코 쉬운 일은 아니겠지만, 그럼에도 사진 찍는 그 순간만큼은 모두가 즐거워 보였다. 그때 그 순간의 즐거움을 회상하기 위해 펜을 들었다. 지나간 시간이 다시 한번 되살아나는 순간이었다.

열심히 걸었다. 앞만 보며 걸어갔다. 의지로 걷는 건지, 걷고 있기에 의지가 생기는 건지 모를 정도로. 아쉬운 감정에 사로잡히지 않기 위해 더 부지런히 걸었다. 시간이 어떻게 흐른 지 느낄 새도 없이 오늘 묵기로 한 마을에 도착했다.

그런데 하필 마음이 허전할 때 자석처럼 오게 되는 마을도 적적한 마을이다. 마을의 고요가 홀로됨을 더욱 또렷이 느끼게 한다. 이런 마을에서는 정말 할 수 있는 게 없다. 할 게 아무것도 없다. 그저 끼니를 해결하고 쉬는 일밖에는 할 것이 없다.

간단히 배를 채우고 침대에 누웠다. 그러다 보면 자연스레 떠오르는 것들이 있으니 숱한 생각들 가운데 가장 많은 비중을 차지하는 것이 바로 '사람'이다. 우연히 만난 사람들, 기약 없이 헤어진 사람들, 국적도 모르고 언어도 통하지 않았던 다양한 외국 순례자들. 그리고 한 번이라도 다시 만나봤으면 하는 사람들이 스치듯 떠오른다.

그렇게, 분주함을 떠나 고요한 마을 한가운데에 있다 보면 누구든 시 한 편, 그림 한 장, 노래 한 가락은 거뜬히 지어낼 수 있을 것 같다. 마음이 계속해서 무언가를 부르고 또 어딘가를 향하고 있다. 김정운 교수는 그의 책에서 '낯선 것'에 관해 이런 이야기를 했다. "독일의 극작가 브레히트는 예술적 작업의 특성을 '낯설게 하기'라고 했다. 익숙해서 있는 줄도 모르는 것을 새롭게 느끼게 만드는 것이 예술의 목적이라는 것이다." (김정운, 『나는 아내와의 결혼을 후회한다』, 쌤앤파커스, 2009, p.154)

▲순례자 여권에 찍힌 도장(sello)의 수가 이곳에서 보낸 시간과 걸어온 거리를 말해준다. 여러 알베르게와 다양한 Bar에서 찍힌 도장이 여권에 가득하다. 언제 다 채우려나, 했던 마음이 빈칸이 얼마 보이지 않자 걸음의 속도를 늦추라고 말한다.

모든 것이 저절로 낯설어진 것일까 아니면 익숙해진 모든 것들이 사라졌기 때문에 낯설게 느껴지는 것일까? 마주하는 모든 것이 새롭다.

릴케는 예술가를 일러 '나무처럼 성장하는 존재'라 했다. 오늘만큼은 예술가의 반열에 오를 충분한 자격이 있다고 느끼기에 나 자신을 이 '나무'에 비유해 보고자 한다. 조금 더 이 길을 걷다 보면 아니면 조금 더 인생에 시간이 축적되다 보면, 수액을 재촉하지도 않고도 봄 폭풍의 한가운데에 의연하게 서서 혹시 여름이 오지 않으면 어쩌나 하는 걱정 없이 여름이 올 것을 기다리는 그런 '나무'가 될 수 있을까.

갑자기 떠나온 산티아고 순례에서 그런 사람이 될 수 있는 아주 작은 힌트 하나를 엿본 것 같다. 이곳엔 누구나 예술가가 되게 하는 저녁이 있다. 그런 저녁은 항상 준비되어 있었다.